自己居住长达二十年的房子,却被国有企业领取了房产证?上门抢夺房屋?近日,据了解,青岛海洋某腐蚀研究所有限公司(以下简称“某腐蚀研究所”)两任法人代表被举报利用职务便利,在单位集资建房项目中违规操作,倒卖建房指标并收受好处费,导致部分联建投资者20余年无法办理房产证,值得注意的是,涉事房屋早已完成确权登记,但产权归属与部分联建投资者预期存在差异,这到底是谁动用了权力?

事件背景

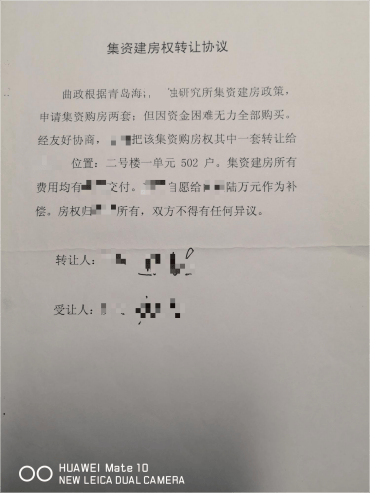

某腐蚀研究所于上世纪90年代启动单位集资建房项目,原法人代表颜某(1995-2005年任职)与现任法人代表曲某均参与其中。侯先生(联建合作负责人)反映,颜某、曲某在已各自分得住房(颜某两套共208平方米,曲某一套107平方米)的情况下,时隔二十余年通过“集资建房转让协议”,将联建投资者应得的房屋,违规转让给原法人代表颜某女儿名下,并收取贿赂6万元。

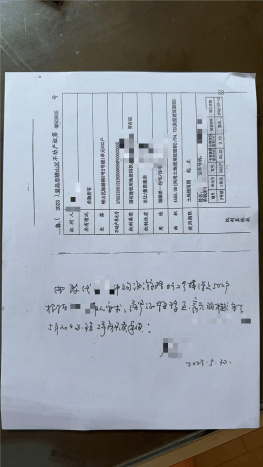

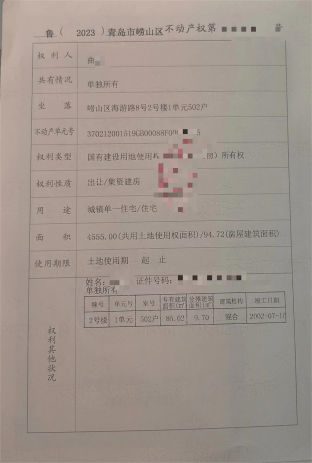

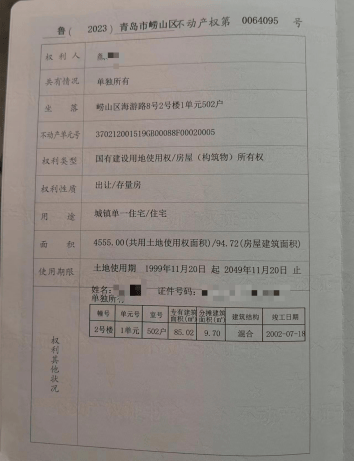

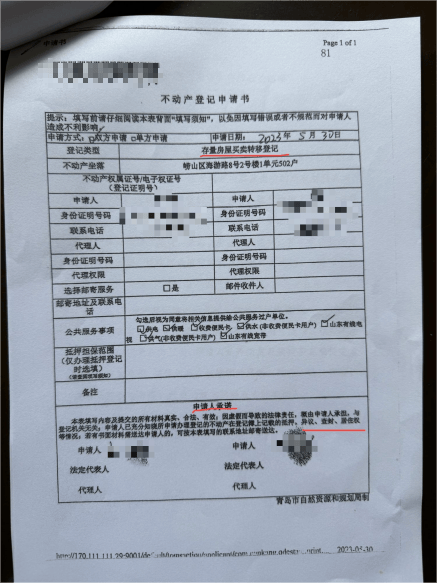

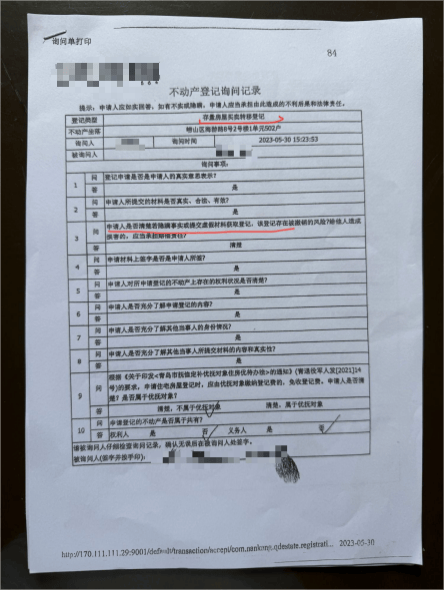

2023年5月,侯先生发现其自2002年起长期居住的房屋,在未获通知的情况下,被曲某以“补办集资建房名额”为由,将产权确权至自己名下,随后又过户至颜某女儿颜某樾名下。曲某在办理产权填报申请和询问中,隐瞒了房屋有实际居住人的情况。侯先生认为房子是集资建房,自己有居住的权利,是曲某利用职务之便违规操作,侵犯了自己的权益,于是起诉到法院。

法律诉讼遇阻

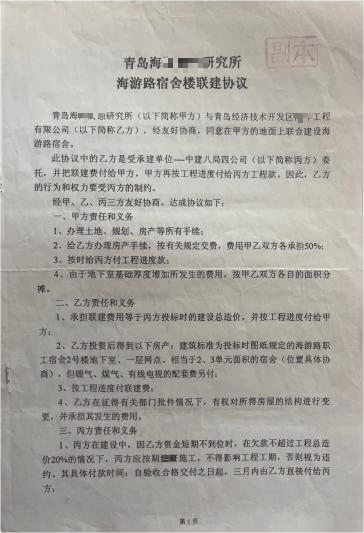

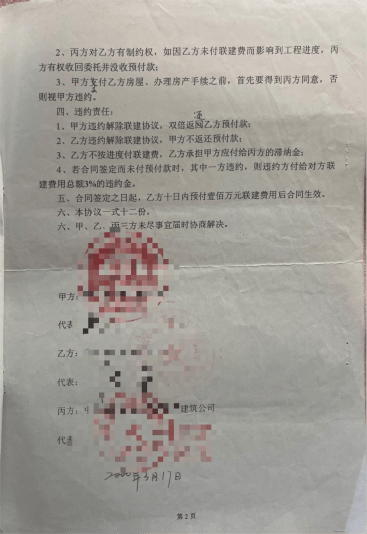

相关信息显示,部分未取得房产证的购房者包括侯先生在内,曾多次向法院提起诉讼主张权益。法院审理查明,2000 年青岛海洋某腐蚀研究所、南某洋公司与中建某八局四公司签订联建协议,约定共同建设海游路宿舍楼,协议明确南洋公司通过投资可获部分房产分配,时任南洋公司法定代表人侯先生在协议上签字确认。2002 年房屋竣工后,侯先生入住该房产,并持续缴纳水电费、供暖费、管理费等费用。

在诉讼过程中,曲某提交相关材料,称已缴纳购房款,主张房屋是分配给自己的。青岛海洋某腐蚀研究所亦提出,侯先生非本单位职工,不具备分房资格。

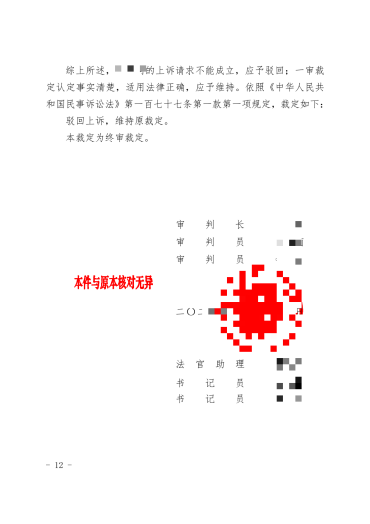

一审法院经审理认定,案件中的房屋为单位集资建设的职工宿舍,所引发纠纷属于单位内部建房、分房范畴,依据相关规定,该类纠纷不属于人民法院受理民事诉讼的范围,驳回了侯先生的起诉。侯先生随即提起上诉,二审法院经审查,认为一审裁定符合法律规定,裁定驳回上诉,维持原裁定。这让侯先生百思不得其解。

核心争议

根据《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号)第三十五条和第四十三条显示:经济适用住房(含集资建房)购房人需符合特定条件,且取得完全产权前不得擅自转让。若未满限制年限转让或通过代持牟利,住建部门可收回房屋或取消资格;以虚假手段骗购经济适用房的,需退还房屋或补缴差价;构成犯罪的依法追责。在《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发〔2007〕24号)中也明确了经济适用房和集资建房需严格审核申请人资格,禁止利用政策牟利。然而颜某、曲某存在利用职权侵占他人财产、倒卖集资建房指标并收受好处费的不当行为。

历史遗留问题难解,因项目性质特殊,在签订联建协议之前,侯先生担心国有企业难办证的弊端,在得知其土地性质为“出让地”后才签署的联建协议。在立项之初为职工集资建房,但在建设中社会购房人员的银行按揭贷款受限,其单位应该到住建部门改变集资建房标识或者取得销售许可。侯先生表示在后来得知其单位却向房产局提供了虚假证明,把需要贷款社会购房人员列为本单位职工,并获得了银行按揭贷款,此行为构成了欺诈骗贷行为。所以多数联建所得的购房者20余年未能办证,因为这个房子项目的立项属于单位集资建房,所以法院对这些未办证上诉的几户均以“不属于受理范围”驳回,司法救济途径受限。

案件诉求

据了解,针对青岛海洋某腐蚀研究所有限公司集资建房项目中暴露出的问题,侯先生已正式提交书面材料,颜某、曲某存在涉嫌违规交易集资建房指标、收受贿赂等行为,同时强调此类行为严重损害了其他联建投资者的合法权益,扰乱了正常的房产管理秩序。希望纪检监察部门介入调查,依法依规追究相关责任人的法律责任与纪律责任。

目前,举报材料已按程序提交至相关部门立案,但尚未就举报内容给出明确的调查结论与处理结果。事件的相关进展情况我们将持续关注。

来源:https://www.sohu.com/a/910273643_122424016